Home

Grundprinzipien der Verhaltenstherapie

- Details

- Kategorie: Verhaltenstherapie

- Zugriffe: 16642

→ Definition:

→ I: Die Verhaltenstherapie versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe. Sie fördert den aktiven Auf- und Ausbau von Bewältigungsstrategien und hilft somit dem Patienten selbst Experte seiner Störung zu werden.

→ II: Weitere Merkmale: Sind insbesondere:

→ 1) Sie orientiert sich an der empirischen Psychologie (d.h. der wissenschaftlichen Überprüfung theoretischer Konzepte) und ist somit ständig in der Entwicklung.

→ 2) Zudem orientiert sich die Verhaltenstherapie an aktuellen Problemen. Dies beinhaltet u.a. die Erfassung individueller Gegebenheiten, sowie die Erarbeitung störungsspezifisch wirksamer Interventionen mit deren Hilfe ein individueller Behandlungsplan entwickelt wird.

→ Klinisch-relevant: Ziel ist es, neben der Lösung aktueller Probleme, eine Generalisierung (d.h. den Transfer neu erlernter Fähigkeiten auf andere Lebensbereiche zu übertragen) zu erreichen.

→ 3) Die Verhaltenstherapie kristallisiert die prädiponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenen Bedingungen heraus. Hierbei ist das therapeutische Ziel, eine dauerhafte Lösung der Störung zu erreichen (fokussiert sich somit v.a. auf die aufrechterhaltenden Bedingungen).

→ 4) Verhaltenstherapie ist transparent, d.h. der Patient soll umfassend über den Therapieprozess aufgeklärt werden z.B. bezüglich der Entstehungsmodelle seiner Störung, über die therapeutischen Interventionen etc.

→ 5) Somit ist die Verhaltenstherapie ziel- und handlungsorientiert, sowohl Therapeut als auch Patient müssen beide aktiv am Prozess teilnehmen, um einen Therapieerfolg zu erreichen.

→ Sieben-Phasen-Modell: (nach Kanfer) Die Verhaltenstherapie ist ein dynamischer Lern- und Problemlöse-Prozess. Er ist strukturiert und bezieht das vorliegende Krankheitsbild sowie die individuellen Gegebenheiten des Patienten (wie soziale Rahmenbedingungen, individuelle Fähigkeiten, Motivation, Lernerfahrungen) mit ein. Hierzu zählen:

→ I: Phase 1:

→ 1) Schaffung einer günstigen Ausgangssituation und einer fundierten Patienten-Therapeuten- Beziehung.

→ 2) Ziel: Klärung von organisatorischen Belangen, Erarbeiten der Erwartungen des Patienten an die Diagnose, Differenzialdiagnose, Therapie; Aufbau einer therapeutischen Beziehung und Schaffung von Hoffnung.

→ II: Phase 2:

→ 1) Analyse und Aufbau der Änderungsmotivation.

→ 2) Ziel: Analyse, ob Fremd- oder Eigenmotivation dahinter steht; potenzielle positive und negative Konsequenzen einer Veränderung erarbeiten.

→ III: Phase 3:

→ 1) Verhaltens- und Problemanalyse.

→ 2) Ziel: Ist die Erarbeitung der Bedingungsanalye (also Lerngeschichte und SORKC-Schema) und die Funktionsanalyse (welche Funktion haben die Symptome für den Patienten und sein Umfeld).

→ IV: Phase 4:

→ 1) Zielanalyse und Vereinbarung von Behandlungsinhalten:

→ 2) Ziel: Erarbeitung von Therapiezielen und Teilzielen, Setzen von Prioritäten, Planen spezifischer therapeutischer Interventionen.

→ V: Phase 5:

→ 1) Durchführung der spezifischen Interventionen.

→ 2) Ziel: Gezielte Anwendung therapeutischer Interventionen, Aufrechterhalten von Motivationen und Mitarbeit des Patienten.

→ VI: Phase 6:

→ 1) Therapiekontrolle: Evaluation und Registrierung von Therapie(-teil-)erfolgen.

→ 2) Ziel: Erfassen von klinischen Erfolgen, Entscheidung des weiteren Vorgehens z.B. bei Stagnation Zurückgehen zur Phase 2/3, evtl. Bearbeiten eines weiteren Problembereiches.

→ VII: Phase 7:

→ 1) Generalisierung und Optimierung.

→ 2) Ziel: Transfer der gemachten Erfahrungen auf Alltagssituationen, Stabilisierung und Rückfallprophylaxe, etc.

→ Klinisch-relevant:

→ A) Entscheidend für den Therapieerfolg ist das regelmäßige, tägliche Üben.

→ B) Verhaltensanalyse: Diese ist ein Kernpunkt der Verhaltenstherapie und umfasst:

→ 1) Erfassung der Probleme des Patienten auf Symptomebene nach dem SORKC-Schema.

→ 2) Erfassung der Funktion der Probleme.

→ 3) Erfassung der Lern- und Entwicklungsgeschichte.

→ 4) Erfassung der Motivation, das Problem zu verändern.

→ SORKC-Schema: Es umfasst folgende Parameter:

→ I: S= Stimulus: Beschreibt eine innere oder äußere Reizsituation (in der ein bestimmtes Verhalten auftritt wie Kaufhaus, Straßenbahn, Verlassen des Hauses).

→ II: O= Organismus: Beschreibt die individuellen biologischen und lerngeschichtlichen Ausgangsbedingungen einer Person (unregelmäßiger Schlaf-Wachrhythmus mit Schlafsstörungen, problematische Lebenssituationen wie Partnerschaftskonflikte, etc.)

→ III: R= Reaktion: Umfasst die Reaktion auf einen bestimmten Stimulus auf motorischer, vegetativer, affektiver oder kognitiver Ebene:

→ 1) Vegetative Symptome: Findet man Herzrasen, Schwitzen, Schwindel.

→ 2) Motorische Konsequenzen: Anspannung und Flucht,

→ 3) Affektive Symptome: Findet man Angst, Panik, Verzweifelung.

→ IV: C= Consequenz: Beschreibt die Konsequenz, die auf das Verhalten folgt. (Positiver Verstärker: Partner weist vermehrt Zuwendung auf; negative Konsequenz: Isolation, eingeschränkter Aktionsradius, etc.)

→ V: K= Kontingenz: Beinhaltet die Regelmäßigkeit mit der eine Konsequenz auftritt.

→ Beispiel: (anhand einer Zwangsstörung) Ein Patient verlässt seine Wohnung (= Stimulus). Darauf kommt ihm der Gedanke, er könne vergessen haben, den Herd auszustellen (= Organismus: Denkstil bedingt durch dispositionelle Faktoren, Persönlichkeitsstruktur und lerntheoretische Erfahrungen). Daraufhin geht er zurück und kontrolliert den Herd (= Reaktion: Kognitiv: Haus könnte abbrennen; emotional: entsteht Angst; vegetativ: Manifestieren sich Symptome wie körperliche Erregung, Unruhe etc). Die Reaktion kann sich häufen (z.B. bei jedem Haus-Verlassen = Kontingenz). Als Konsequenz findet man kurzfristig eine Spannungsreduktion, jedoch verstärkt sich langfristig der Kontrollzwang.

→ Klinisch-relevant:

→ A) Die Verhaltensanalyse bezieht sich auf Angaben durch Selbstbeobachtungsprotokolle und/oder Fremdanamnese. Sie verdeutlicht auch die Konsequenz der Symptomatik auf ihre Funktionalität bezüglich der zwischenmenschlichen Beziehungen und ihre aufrechterhaltenden Bedingungen. Auch werden die individuelle Lern- und Entwicklungsgeschichte, welche für die Entstehung und Aufrechterhaltung eine wichtige Rollen spielen, erfasst.

→ B) Die Kernpunkte der verhaltenstherapeutischen Diagnostik sind die Problem- und Verhaltensanalyse und erfassen folgende Kriterien:

→ 1) Verhaltens- und Problemanalyse auf Symptomebene nach dem SORKC-Schema.

→ 2) Funktions- und Bedingungsanalyse

→ 3) Die individuelle Entwicklungs- und Lerngeschichte.

→ 4) Motivationsanalyse.

Generalisierte Angststörung (GAD) / Angstneurose

- Details

- Kategorie: Angststörungen und Panikstörungen

- Zugriffe: 17160

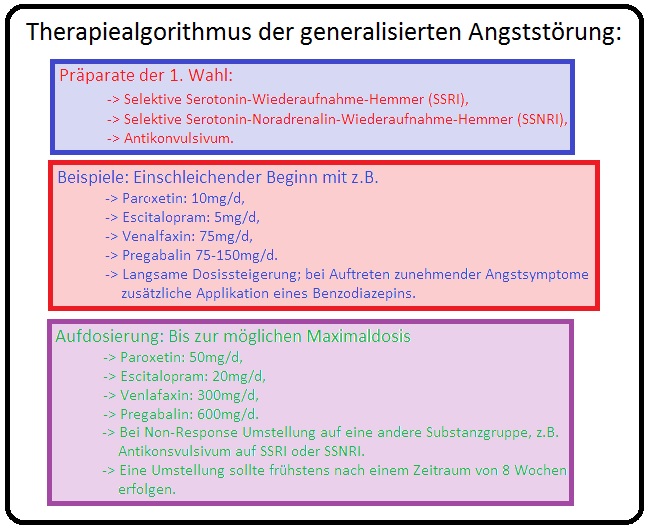

→ Definition:

→ I: Bei der generalisierten Angststörung handelt es sich um lang anhaltende, frei flottierende Ängste, die die meisten Tage der Woche, über mehrere Wochen bestehen und nicht an spezifische Situationen oder Objekte gekoppelt sind, sondern vielmehr alle alltäglichen Situationen (wie Arbeit, Finanzen, Familie, Gesundheit und die Zukunft) betreffen;

→ II: Charakteristischerweise besteht bei dieser Angststörung kein auslösender Stimulus sowie kein spezifisches Vermeidungsverhalten.

→ III: Die Sorgen und Ängste werden von den Betroffenen als berechtigt (Ich-sychron) angesehen.

→ Epidemiologie:

→ I: Die Lebensprävalenz liegt bei ca 5-6%, wobei Frauen deutlich häufiger als Männer betroffen sind.

→ II: Der Manifestationsgipfel liegt zwischen der 2.-3. Lebensdekade; die Erkrankungsbeginn erfolgt fast auschließlich einschleichend.

→ Klinik: Generell unterscheiden sich die Sorgen von Patienten mit generalsierter Angststörung nicht von denen gesunder Menschen, jedoch werden sie als unkontrollierbar empfunden und nehmen die meiste Zeit des Tages ein.

→ I: Leitsymptom ist die übertriebene und persistierende bzw. frei flottierende Angst und Besorgnis bezüglich allgemeiner Lebensumstände wie drohende zukünftige Ereignisse wie z.B. Unfälle, Krankheit und nicht zuletzt Geldsorgen. Die Ängste sind typischerweise situations- und objektungebunden. Betroffene zeigen überwiegend ein reduziertes Selbstvertrauen, mit Problemen zurechtzukommen. Hierbei muss die Angst über ein längeres Zeitintervall von mehreren Wochen (DSM-IV mindestens 6 Monate) bestehen und allenfalls nur in ihrer Intensität variieren.

→ II: Vegetative Symptome: Innere Unruhe, Schlafstörungen, motorische Muskelanspannung, Schweißausbruch, Tremor, Mundtrockenheit, Übelkeit, Diarrhoe, Beklemmungsgefühl, Atemnot.

→ III: Weitere Symptome: Sind diffuse Schmerzen, innere Unruhe, Nervosität, Kopfdruck, Schwindel, Unfähigkeit zur Entspannung, Hypervigilanz, Schlafstörungen (Insomnie mit Ein- und Durchschlafstörungen), aber auch Depersonalisations- und Derealisationsgefühl.

→ IV: Es handelt zumeist um einen schleichenden Beginn und chronisch-fluktuierenden Krankheitsverlauf.

→ Komorbiditäten: Die generalisierte Angst ist häufig mit weiteren psychischen Störungen vergesellschaftet, wie:

→ I: Weitere Angststörungen, gerade auch soziale Phobien bzw. spezifische Phobien,

→ II: Depression,

→ III: Suchterkrankungen,

→ IV: Manchmal auch Suizidalität.

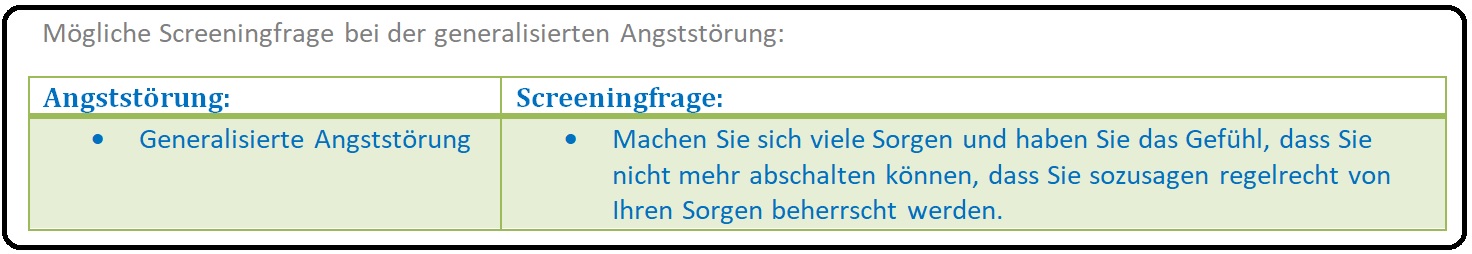

→ Diagnose:

→ I: Nach umfangreicher Eigen-/Fremdanamnese und Ausschluss organisch bedingter Erkrankungen, wird die Diagnose der generalisierten Angst klinisch gestellt.

→ II: Stützend können testpsychologische Verfahren wie die Hamilton-Angstskala (HAMA), das Beck-Angst-Inventar, die Selbstbeurteilungs-Angstskala (SAS) etc. herangezogen werden.

→ III: Nach ICD-10 besteht eine generalisierte Angststörung, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

→ 1) Das wesentliche Symptom, die anhaltende generalisierte Angst, an den meisten Tagen in der Woche über mehrere Wochen besteht,

→ 2) Die Angst frei flottiert sowie

→ 3) Folgende Einzelsymptome wie z.B. innere Unruhe, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Sorge um zukünftige Ereignisse, Mundtrockenheit, Tachykardie, etc. nachweisbar sind:

→ Differenzialdiagnose: Von der generalisierten Angststörung müssen insbesondere nachfolgende Erkrankungen abgegrenzt werden:

→ I: Organisch: Hyperthyreose bei z.B. Morbus Basedow, Schilddrüsenautonomie, Hyperparathyreoidismus, Hypoglykämie, Phäochromozytom, Morbus Cushing, etc.

→ II: Drogen-induziert:

→ 1) Amphetamine und Kokain,

→ 2) Halluzinogene,

→ 3) Cannabis,

→ III: Medikamentös-induziert: Wie Sympathomimetika, Bronchodilatatoren (z.B. ß-2-Sympathomimetika, Anticholinergika oder Theophyllin).

→ IV: Persönlichkeitsstörungen, vor allem die ängstlich-vermeidende PS.

→ V: Angstsymptome bei Depression und Schizophrenie.

→ VI: Abgrenzung der generalisierten Angststörung zur:

→ 1) Panikstörung: Sie tritt akut und episodisch auf, während die generalsierte Angststörung einen chronisch kontinuierlichen (bandförmigen) Verlauf aufweist (Panikstörungen).

→ 2) Zwangsstörung: Hier bestehen ängstliche Gedanken und Handlungen gegenüber spezifischen Situationen wie Verunreinigung, Ansteckung etc. (Zwangsstörungen).

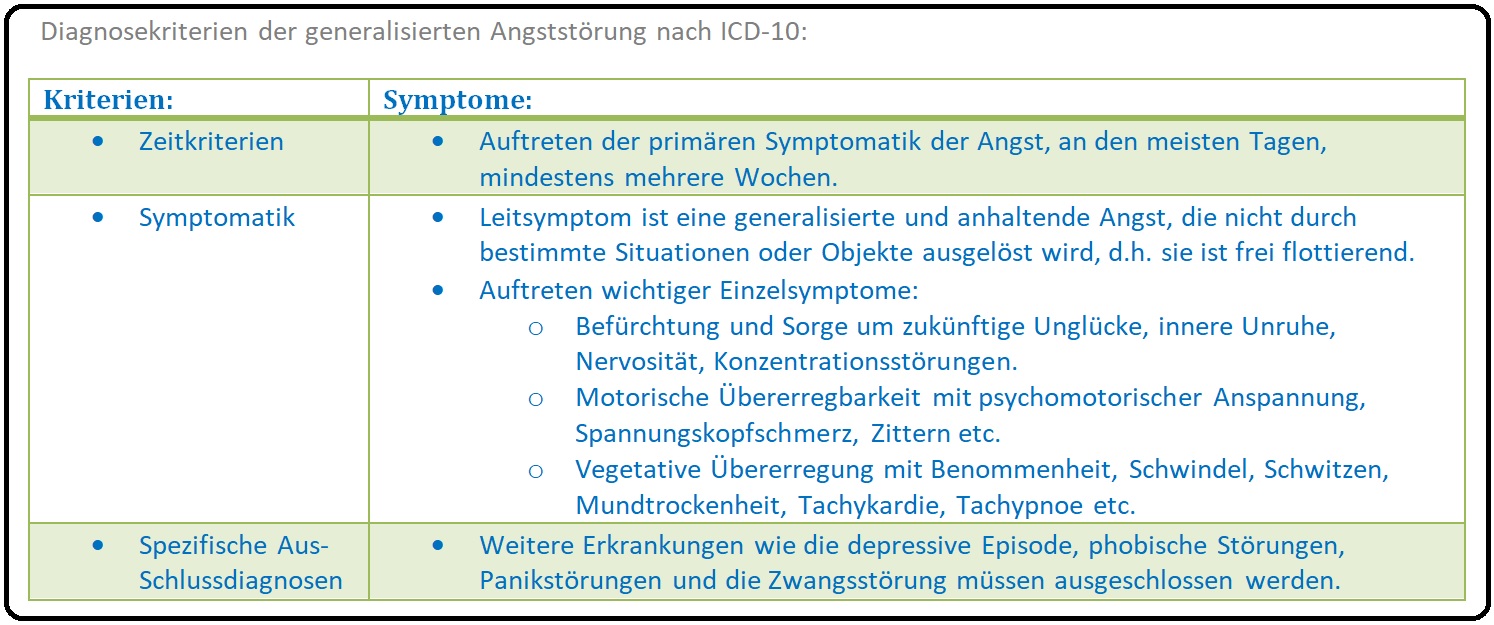

→ Therapie:

→ I: Psychotherapeutisch:

→ 1) Aufklärung und Psychoedukation.

→ 2) Kognitive Verhaltenstherapie: Die kognitive Verhaltenstherapie geht davon aus, dass psychische Störungen Ausdruck verzerrter Gedanken und Vorstellungen (= dysfunktionale Kognitionen) sind, die sich infolge langjähriger Erfahrungen entwickelt haben. Dysfunktionale Kognitionen sind u.a.: Dichotomes Denken, Generalisierung, Katastrophendenken, etc. Ziel ist es, diese Annahmen zu identifizieren und neu zu benennen bzw. umzustrukturieren. Verfahrensstrategien hierbei sind:

→ A) Realitätsprüfung: Überprüfung der Überzeugungen und Kognitionen hinsichtlich ihres Realitätsgehaltes. Der Patient soll verschiedene Sichtweisen vermittelt bekommen und lernen, dass diese wiederum Einfluss auf die Gefühle haben.

→ B) Reattributierung: Die eigenen Erfahrungen werden einer logischen Analyse unterzogen.

→ C) Alternative Erklärungen: Suche nach anderen Sichtweisen und Schlussfolgerungen (= Kognitives Neubenennen).

→ D) Entkatastrophisieren: Überprüfen, ob bei Eintreten der Sorgen wirklich eine Katastrophe bestünde. Darstellung der eigenen Überreaktion und Aufbau einer differenzierteren Sicht zu möglichen Katastrophen (d.h. Katastrophe stellt nicht das Lebensende dar).

→ 3) Sorgenkonfrontation in Sensu: Es handelt sich um ein weiteres wichtiges Therapieverfahren bei der Behandlung der GAS. Es beruht auf der Hypothese, dass das Vorherrschen von gedanklichen Prozessen und der ständige Themenwechsel die Habitution (= Abnahme der Reaktionsbereitschaft durch repetitive Stimulusdarbietung) an die angstbesetzte Sorge verhindert.

→ A) Vorbereitung: Sammeln der Sorgenbereiche (Krankheit, Familie, Beruf) und Aufstellung einer Sorgen-Hierarchie.

→ B) Durchführung: Der Patient soll eine bestimmte Sorge zu Ende denken und sich den schlimmstmögliche Ausgang möglichst bildhaft vorstellen. Ziel ist es, die sich dabei entwickelnde Angst auszuhalten, bis sie sich im Rahmen der Habituation vermindert.

→ 4) Sorgenkonfrontation in vivo: Die Grundannahme hierbei ist, dass das Sicherheits- und Vermeidungsverhalten zwar die Angst kurzfristig reduziert, jedoch langfristig zur Aufrechterhaltung der Sorge führt. Ziel ist es das Sicherheits- und Vermeidungsverhalten abzubauen, indem die gefürchtete Situation vom Patienten gezielt aufgesucht oder hergestellt wird.

→ 5) Kognitive Therapie nach Wells: Siehe dort.

→ 6) Entspannungsverfahren: Bietet eine wesentliche Grundlage für weitere verhaltenstherapeutische Strategien. Man geht davon aus, dass der Zustand der Entspannung das Erleben von Angst ausschließt. Zu den Entspannungsverfahren gehören u.a.:

→ A) Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson,

→ B) Autogenes Training und

→ C) Biofeedback.

→ 7) Psychodynamische Therapie: Die tiefenpsychologisch orientierten Verfahren stellen Veränderungen des Selbstkonzeptes in den Vordergrund. Sie zielen auf eine Stärkung und Nachreifung der strukturellen Ich-Schwäche sowie auf die Aufarbeitung der Angstsymptomatik zugrunde liegenden Konflikte unter Miteinbeziehung biographisch-relevanter Aspekte ab.

→ II: Medikamentös:

→ 1) Mittel der 1. Wahl bei der Behandlung der generalisierten Angststörung sind die Antidepressiva aus der Gruppe der SSRI (Escitalopram 5-20mg/d, Paroxetin 20-40mg/d) und der SSNRI (Venlafaxin 150-225mg/d, Duloxetin 30-60mg/d).

→ 2) Anxiolytika: Angstlösende Substanzen stellen die Benzodiazepine dar, sie können in akuten Phasen von Angst vorübergehend appliziert werden; alternativ steht Buspiron zur Verfügung (15-30mg/d; die volle Wirksamkeit wird jedoch erst nach einigen Wochen erreicht).

→ 3) Beta-Blocker sind bei ausgeprägten vegetativen und kardiovaskulären Symptomen indiziert.

→ 4) Ein neueres Präparat in der medikamentösen Behandlung der GAS ist das Antikonvulsivum, Pegralabin, das einen sehr starken anxiolytischen Effekt aufweist und in einer Dosierung von 150-600mg/d verabreicht wird.

→ Klinisch-relevant: Bei Pegralabin handelt es sich um ein y-Aminobuttersäure-Analoga (GABA), welches durch die Bindung an eine Untereinheit der spannungsabhängigen Kalium-Kanäle die Ausschüttung von Noradrenalin, Glutamat ect. (= exzitatorische Neurotransmitter) verhindert.

→ Prognose:

→ I: Die GAS weist einen eher ungünstigen fluktuierenden Krankheitsverlauf auf mit der Gefahr der Chronifizierung und latenten Suizidalität. Die Erfolgsquote liegt auch bei adäquater Behandlung nur bei 20-30%.

→ II: Eine Komorbidität mit einer Depression und/oder Alkoholabhängigkeit verschlechtert die Prognose deutlich.

Emotional-instabile-/ Borderline-Persönlichkeitsstörung

- Details

- Kategorie: Subtypen der Persönlichkeitsstörungen

- Zugriffe: 20395

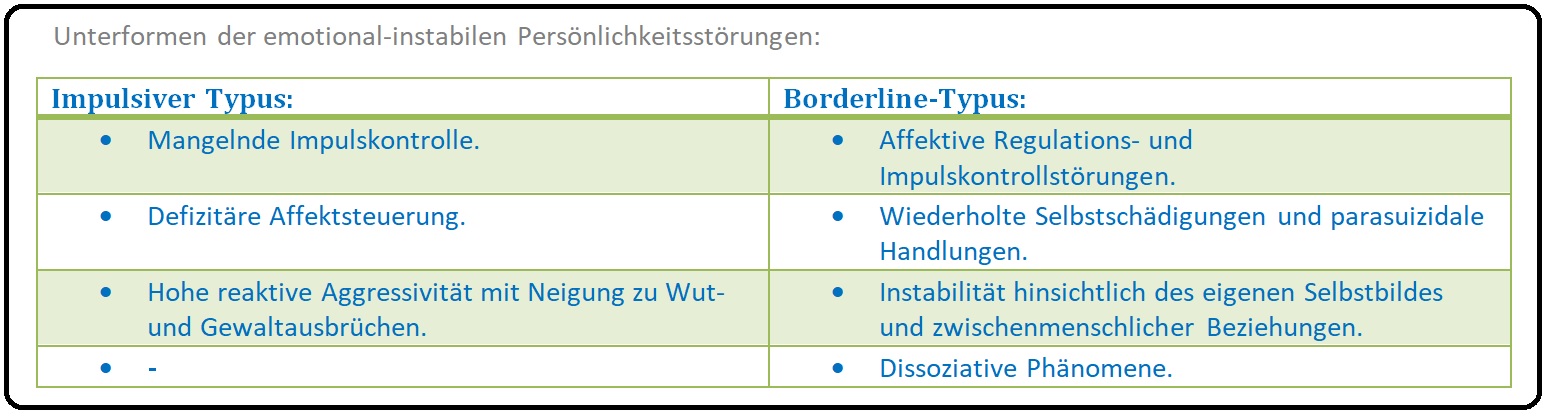

→ Definition: Die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung gehört neben der narzisstischen -, histrionischen- und der dissozialen Persönlichkeitsstörung zum Cluster-B und ist insbesondere durch nachfolgende Aspekte charakterisiert:

→ I: Ein impulsives Handeln, ohne nachfolgende Konsequenzen zu berücksichtigen und

→ II: Eine sich z.T. schnell-wechselnde instabile Stimmung (Affektlabilität, emotionale Instabilität).

→ III: Anhand der Leitsymptome werden 2 Unterformen unterschieden:

→ 1) Impulsiver Typus und

→ 2) Borderline-Typus.

→ Epidemiologie:

→ I: Die Prävalenz für eine Borderline Persönlichkeitsstörung liegt in der Allgemeinbevölkerung bei 0,7-3%.

→ II: In psychiatrischen Einrichtungen findet man sie in 10-15%.

→ III: Das weibliche Geschlecht ist mit 75% deutlich häufiger betroffen als Männer. Der impulsive Typ jedoch tritt insbesondere bei Männern auf.

→ IV: Der Manifestationsgipfel liegt zwischen der jungen Adoleszenz und dem 30. Lebensjahr

→ V: Die BPS weist eine 50-fach erhöhte Suizidalität auf.

→ Ätiologie: Bei Genese der emotional-instabilen PS handelt es sich um ein multifaktorielles Geschehen:

→ I: Psychosoziale Faktoren: Diesbezüglich spielen das weibliche Geschlecht und die Sozialisation eine wichtige Rolle. Die Betroffenen weisen in frühster Kindheit nicht selten sexuellen (70%) Missbrauch, körperliche Gewalt (60%) oder emotionale Vernachlässigung auf.

→ II: Neurobiologische Faktoren: Hierzu zählen:

→ 1) Bildgebende Verfahren zeigen eine verminderte Aktivität der frontalen Kortex und eine reduzierte Größe der Amygdala und des Hippocampus.

→ 2) Dysfunktion des serotonergen Transmittersystems,

→ 3) Erhöhte Schmerzschwelle.

→ III: Psychodynamische Vorstellungen: Hierbei fundieren die charakteristischen Borderline-Symptome, wie Instabilität und Impulsivität, auf einem hereditär und traumatisch-bedingten Übermaß an Wut und Aggressionen. Als Ursache wird eine Störung in der frühkindlichen Phase (18.-36. Lebensmonat), in der der Mechanismus der intraseelischen Spaltung dominiert, angenommen. Es gelingt den Betroffenen nicht gegensätzliche, emotional-ambivalente Konflikte und Qualitäten in der eigenen Persönlichkeit und auch bei anderen emotional-bedeutenden Bezugspersonen zu vereinen. Vielmehr müssen sie in rein-gut und rein-böse gespalten werden, sodass Bezugspersonen alternierend als gut, sichernd, versorgend oder gefährlich, versagend wahrgenommen werden. Eine konstante emotionale Vorstellung gegenüber dem eigenen Ich und weiteren wichtigen Bezugspersonen aufrecht zu halten, gelingt nicht.

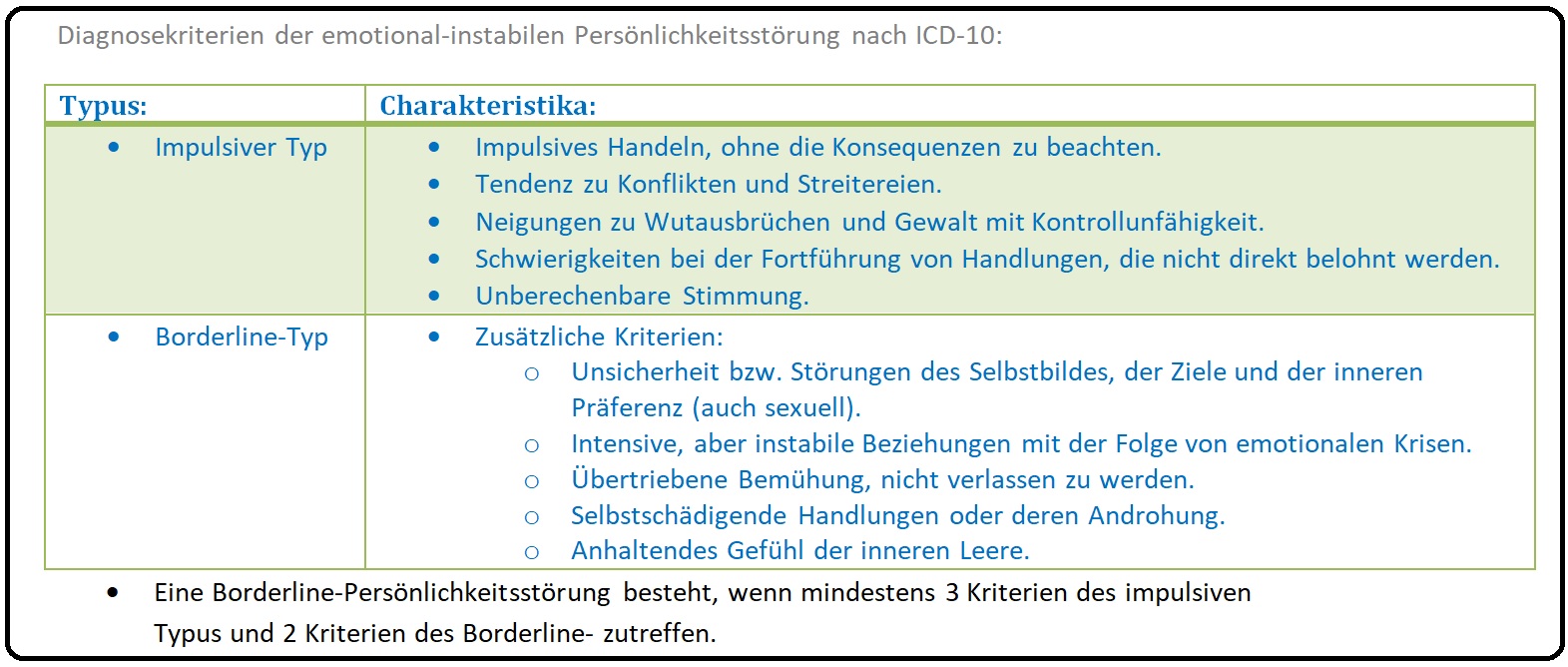

→ Klassifikation: Nach ICD-10 wird die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung nochmals unterteilt in:

→ I: Impulsiven Typ: Hierbei sind typische Charakterzüge, emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle. Häufig kommt es zu gewalttätigen Ausbrüchen und bedrohlichen Handlungen bei Kritik gegen die eigene Person.

→ II: Borderline-Typ: Bei dieser Form sind klassische Charkteristika emotionale Instabilität, gestörte Wahrnehmung des Selbstbildes und der eigenen Ziele. Des Weiteren kann es durch intensive, aber nicht beständige Beziehungen zu emotionalen Krisen mit Selbstverletzung und Suizidversuchen kommen. Zumeist besteht bei den Patienten ein Gefühl der chronischen inneren Leere.

→ Klinik: Allgemein beinhaltet die Borderline-Persönlichkeitsstörung neurotische sowie psychotische Aspekte.

→ I: Störung in der Affektregulation: Mit verminderter Reizschwelle (= Frustrationsintoleranz) zur Auslösung einer emotionalen Reaktion, verlängerter Dauer bis zum Abklingen der Emotion.

→ II: Stimmung: Die Stimmung unterliegt starken Schwankungen ("himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt), kann sich abrupt ändern oder es können unterschiedliche Stimmungsqualitäten nebeneinander bestehen und ein Gefühlschaos hervorrufen.

→ III: Gerade negative Gefühle wie Traurigkeit, Ärger und Wut werden bei den Betroffenen meist als langanhaltender und quälender Spannungszustand wahrgenommen und es bilden sich häufig dissoziative Phänomene wie eine gestörte Körperwahrnehmung oder vermehrte Analgesie aus.

→IV: Autoaggression: Nicht selten entwickelt sich ein selbstverletzendes Verhalten mit charakteristischen Unterarmschnittwunden, Ausdrücken von Zigaretten am Körper, Schlagen des Kopfes gegen die Wand, welches zum Spannungsabbau und zur Euphorie nach belasteten Situationen führt.

→ V: Insbesondere beim impulsiven Typ sind Trotz- und Wutreaktionen, Streitlust, latente Reizbarkeit typische Symptome.

→ Klinisch-relevant: Diese Spannungszustände können bei Patienten mit BPS durch selbstverletzende Handlungen minimiert bzw. aufgehoben werden und dienen somit zur Spannungsregulation (als positiver Verstärker).

→ VI: Riskantes Verhalten: Mit Balancieren auf Gerüsten, Sitzen auf Bahnschienen, riskantem Sexualverhalten, impulsivem inadäquatem Einkaufen, aber auch exzessivem Alkohol-, Medikamenten- und Drogenkonsum.

→ VII: Wahrnehmungsstörungen: Hier findet man Flashbacks (bezogen auf traumatisierende Ereignisse), die z.T. über Tage anhalten und Pseudohalluzinationen (werden als solche identifiziert; sind Ich-dyston) beinhalten. Des Weiteren können sich Depersonalisations- und Derealisationserleben manifestieren.

→ VIII: Beziehungsstörungen: Diese sind geprägt von einem schnellen Wechsel zwischen Annäherung und abrupter Distanz (= Nähe-Distanz-Konflikte). Hierdurch ist der Aufbau einer tragfähigen, zwischenmenschlichen Beziehung nicht möglich. Nicht selten ist auch die sexuelle Orientierung gestört.

→ IX: Weitere Symptome sind Identitätsstörungen mit ausgeprägter Instabilität des Selbstbildes, innere Leere, Depressivität, Zwangsstörungen, Essstörungen, Schlafstörungen mit Alpträumen und nicht zuletzt Suizidalität mit -gedanken und Suizidhandlungen.

→ Komorbiditäten: Bei Patienten mir BPS findet man häufig:

→ I: Depression (in bis zu 90% der Fälle),

→ II: Angststörungen, (z.B. Panikattacken, soziale Phobie, spezielle Phobien) in 88%,

→ III: Substanzmissbrauch/Abhängigkeitserkrankungen (64%),

→ IV: Essstörungen (53% der Fälle),

→ V: Dependente PS

→ VI: Ängstlich-vermeidende PS.

→ VII: Polytoxikomanie.

→ Diagnose: Um die Diagnose der Borderline-PS zu stellen, müssen mindestens 5 der nachfolgenden Kriterien zutreffen:

→ I: Affekt:

→ 1) Häufige Wutausbrüche und Schwierigkeiten, diese zu kontrollieren.

→ 2) Überschießende emotionale Reaktionen bzw. affektive Instabilität,

→ 3) Gefühl der inneren Leere.

→ II: Impulsivität:

→ 1) Impulsives Verhalten in mindestens 2 selbstschädigenden Bereichen wie der Sexualität, Substanzenmissbrauch, Autofahren, Essstörungen.

→ 2) Rezidivierende Suiziddrohungen (manipulatives suizidales Verhalten) und -versuche.

→ III: Kognitionen:

→ 1) Stressbedingtes Auftreten von paranoiden oder dissoziativen Phänomenen (dissoziative Störungen).

→ 2) Identitätsstörungen.

→ IV: Interpersoneller Bereich:

→ 1) Stetiges Vermeiden, allein zu sein,

→ 2) Störungen der Nähe-Distanz-Regulierung innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen.

→ Psychologische Testverfahren: Weitere gängige Verfahren bei der Diagnosestellung der BPS sind strukturierte klinische Interviews wie:

→ I: IPDE = International personality disorder Examination, aber auch spezielle, für diese Störung ausgerichtete, diagnostische Interviews wie

→ II: BPI = das Borderline-Persönlichkeitsinventar: Der BDI umfasst folgende Scalen:

→ 1) Entfremdungserlebnisse und Identitätsdiffusion,

→ 2) Ängste vor Nähe,

→ 3) Primitive Abwehrmechanismen und Objektbeziehungen und

→ 4) Mangelnde Realitätsprüfung.

→ Differenzialdiagnose: Von der Borderline-Persönlichkeitsstörung müssen insbesondere nachfolgende Erkrankungen abgegrenzt werden:

→ I: Borderline-Typus:

→ 1) Frühkindliche hirnorganische Schädigung,

→ 2) Persönlichkeitsstörungen z.B. Schizoide - oder schizotype PS.

→ 3) Dissoziative Störungen,

→ 4) Zyklothymia,

→ 5) Alkoholabhängigkeit und weitere Suchterkrankungen, sowie

→ 6) Bipolare affektive Störungen und die posttraumatische Belastungsstörung.

→ II: Impulsiver Typus:

→ 1) Beginnende degenerativen Erkankungen wie die frontotemporale Demenz, der Morbus Pick etc.

→ 2) Dissoziale Persönlichkeitsstörung,

→ 3) Schizophrenie, insbesondere die hebephrene Schizophrenie,

→ 4) Impulskontrollstörungen.